インタビュー記事

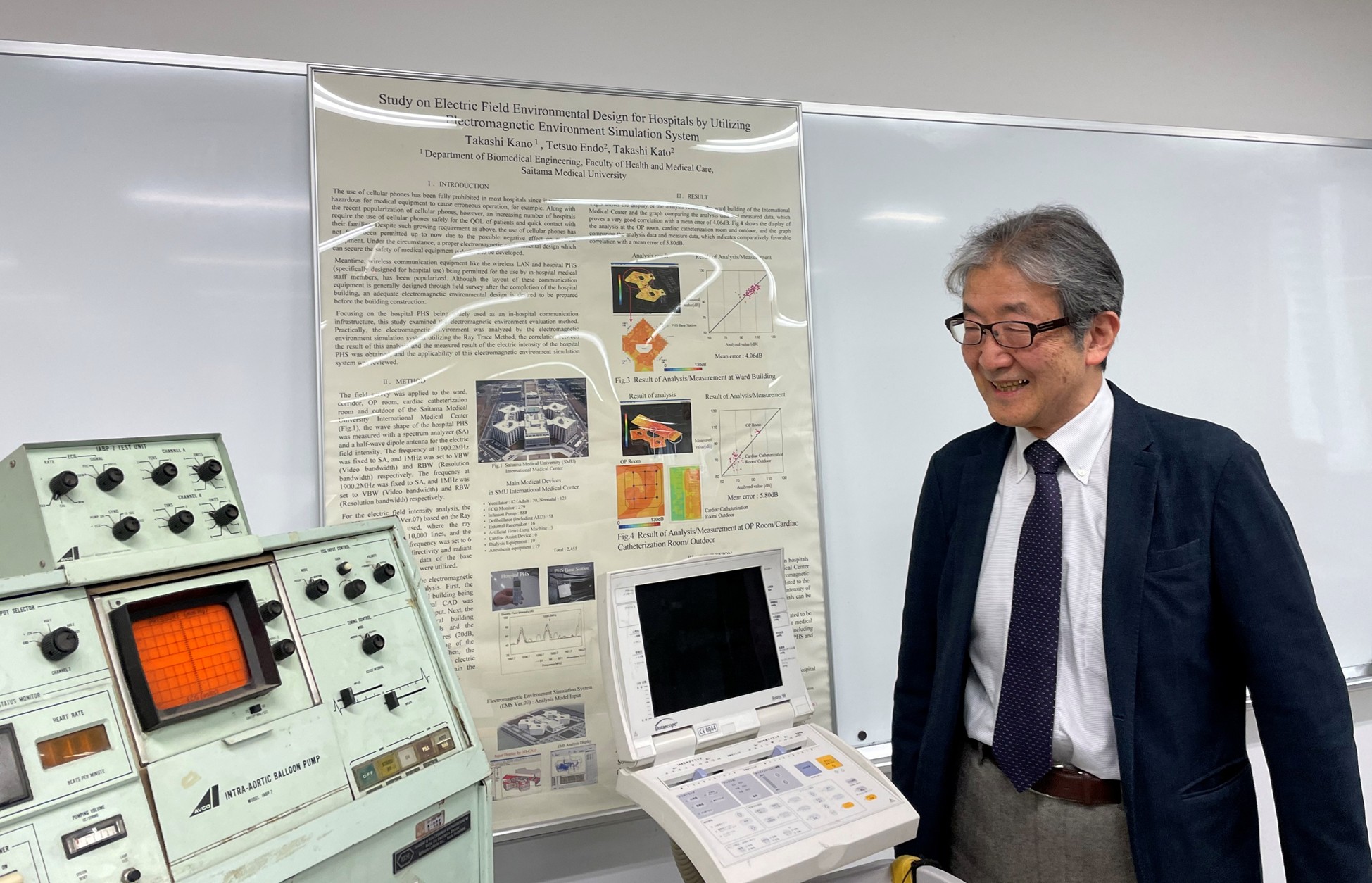

加納 隆 先生は,臨床工学技士の国家資格ができる以前から臨床工学技士が現在行っている業務に従事されてきました。さらに,これから臨床工学技士が積極的に行うべき病院内の電波管理に勤めてこられたパイオニアです。加納先生は,日本の医用生体工学の立ち上げ期に三井記念病院でIABP(大動脈内バルーンポンピング)の日本初導入に関わられておられます。東京都臨床工学技士会の会長を7期(14年)にわたって歴任され,2006年から埼玉医科大学 教授として医療機器安全管理学を中心に学生の教育と臨床工学技士の養成に貢献されてこられました。長年の臨床工学技士の業務およびその育成の功績から2017年 厚生労働大臣表彰を授与されました。2023年 電波の日には,医療機関における電波利用と管理に関する先導的ご業績から総務大臣表彰も授与されました。

色んな動物が好き

――動物が大好き!

祖母の影響を受けて,粘土で遊んだり,絵をよく書いていたりしていました。動物図鑑を見て,気に入った動物の絵も描いていましたね。自称,動物博士っていってしまうくらい動物が大好きで,詳しかったです。鳥,ウサギ,アヒルなどを飼っていました。変わったところでは,猿にハヤブサ。猿はタイワンザルで,日本猿よりも顔が白っぽいんです。それをつがいで2匹。父親の会社にプレゼントされたのですが,会社の方も困ってしまっていたので。猿なんてそうそう飼うチャンスはないでしょう〜だから,飼いたいなって思って会社からもらい受けてきました。

――父の影響

父は東京高等工芸(千葉大学工学部精密機械工学科の前身)を卒業後,中島飛行機で飛行機のコックピットの設計をやっていました。その時の上司が糸川 英夫 博士,日本の宇宙開発・ロケット開発の父と呼ばれる方だったんです。ところが,戦争が終わってから日本では飛行機を作ることはできなくなって,父は失職してしまいましたが,薬を製造する機械の面倒を見て欲しいということで,父の叔父が創業した製薬会社に就職しました。母は薬剤師として同じ製薬会社に勤めていたので,薬の匂いとか医療には馴染みがありました。ただ,私自身は小さい頃から大学生になるまで,医療の世界に行くとは思っていませんでした。

出会い

――大学での恩師との出会い

上智大学 理工学部 電気電子工学科に進んで,ME(Medical Engineering)の研究者であった中山 淑 先生に出会いました。中山先生の講義の成績だけは“A”でしたね。先生の人柄と講義を気に入っていたこともあって,卒業研究では中山先生の研究室を希望しました。教員の中では一番若く,私と9歳しか違わないので,私が卒論で配属されたときもまだ30代でした。卒論のテーマは「人工腎臓の研究」でした。人工腎臓の透析液,廃液を浄化して再利用しようとする研究でした。理論計算の研究でコンピュータ室に行って計算して結果を出すという内容でした。研究室の雰囲気はとても良くて,夜遅くまで研究をして,誰かしら研究室内のベッドで寝泊まりしている時代でしたが,それをみんな楽しんでいました。隣の金井 寛 先生の研究室には小野 哲章 先生がおられて,上智大学理工学部での博士号第一号を取得されました。そういった環境の中でME(医用生体工学)は面白いな,できればこういう道に進みたいなって思っていました。

――三井記念病院 MEサービス部

大学卒業後,三井記念病院のMEサービス部に就職しました。三井記念病院の初代病院長は東京大学病院の木本外科として有名な木本 誠二 先生だったんです。三井記念病院のMEサービス部は,東京大学病院木本外科出身で,手術部長でもあった尾本 良三 先生が立ち上げられましたが,そのとき尾本先生はMEサービス部の初代技師長として,工学博士を探しておられて,小野先生の恩師の金井先生に相談されたようなんです。その結果,小野先生は三井記念病院へ就職され,日本初のME部門が誕生したことになります。ちょうどそのとき,私は大学院に残るかメーカに行くかを考えていたときでしたが,中山先生から三井記念病院から求人があると聞き,即決しました。MEサービス部が立ち上がって間もないタイミングで,ちょっと大げさですが、三井記念病院に工学部を立ち上げるような雰囲気でした。

――半分臨床,半分研究

三井記念病院に就職して,心臓外科医で部長の尾本先生からいただいた最初の言葉は,「加納先生には,半分臨床,半分研究をやってほしい」でした。医師でもなかった私のことを「先生」って呼んでくれたんです。研究は,いわゆる工学的なものをやってくれということでした。当時の三井記念病院は民間病院なのに動物実験室があり,若手の医師はそこで博士を取るための実験研究をするということがあって,そういう先生たちの研究を工学的にサポートすることもやっていました。その頃ちょうど,IABP(大動脈内バルーンポンピング)が出始めたときでした。

映画ディア・ファミリーのIABP日本初導入に携わる

――IABP(大動脈内バルーンポンピング)の登場

入職した頃,ちょうどIABPが出始めて,日本では臨床例がない時代でした。IABPは,心不全というか急性心筋梗塞の患者さんを助ける補助循環装置として,当時,画期的なものだったんです。すでに米国では使われていましたが,日本では症例がありませんでした。最近話題になった映画ディア・ファミリーは国産初のIABPカテーテルを家族の力で開発したストーリーですが,それはもう少し先の話になります。

尾本先生はアメリカのMGH(マサチューセッツ総合病院)に留学されていたので,IABPを使った経験がありました。しかし,補助循環装置として三井記念病院で臨床使用するためにはまずは動物実験が必要で,そこからのスタートでした。当時,医師の研究のサポートとして挑戦したのは,V-A(静脈-動脈)バイパスとIABPの併用法の研究でした。V-Aバイパスは今でいうPCPS(経皮的心肺補助法)のことと考えていいですが,大動脈へ血液を送り込むので心臓に負担がかかります。そこで,IABPを併用することにより,その心臓への後負荷軽減効果でV-Aバイパスによる負担を相殺し,より効果的に心臓を助けることになるというものです。こういった併用法に関する論文は世界的にもなかったので,これをやってみようということになりました。

――循環器系の電気回路シミュレーション

医師との共同研究とも関係しますが,私自身は,IABPとV-Aバイパスを含む循環器系の電気回路シミュレーションに取り組みました。日本でははじめての研究だったと思います。このシミュレーションによる実験結果を動物実験や臨床結果と比較すると,非常にマッチしたのです。この研究成果は国際的な論文誌にも投稿されました。

私にとっての最初の学会発表は日本ME学会(現在の日本生体医工学会)の学術大会でしたが,三井記念病院に入職して2年後のことです。タイトルは「大動脈バルーン法の左心系にあたえる効果-電気回路的シミュレーションによる検討-」です。いきなりアカデミックな世界に行くなんて思っていなかったので,超緊張状態でした。初めての経験だからとても心配だと尾本先生に伝えたら,「ハッタリでも良いから堂々と話してきなさい」っておっしゃられたので,肝が据わって,声だけは大きかったと思います(笑)

――医療機器開発の黎明期の面白さ

当時,ブームだったというか,Medical Engineeringをやること自体が,医師にとっても流行りだったんですね。振り返るとそう思えてきます。本当にこの医療機器がどれだけ役立つかってことを試行錯誤していたんです。医療機器開発の黎明期だったので,尾本先生は工学者として私を立ててくださり,三井記念病院で私を医師と同じように扱ってくださいました。医師や看護師がいる前でも,医師でもなく,医療国家資格も持たない私のことを「先生」と呼んでくれました。新進気鋭でやる気満々の尾本先生は新しい医療を切り開くために工学を必要不可欠って思われていたのです。私も「先生」と呼ばれるのに相応しい働きをしようって思ったものです。

――臨床の想い出

三井記念病院では,たぶんIABPを日本でもほぼ最初に近い時期に使用を開始しました。ですから,当時はIABPの装置を持っている病院は数少なかったです。あるとき,三井記念病院から聖路加国際病院に移られた循環器内科の先生から連絡があって,IABPを使わせて欲しいという依頼がありました。IABP本体の重さは180 kgあったんですが,これを救急車に乗せて運びました。若い心臓外科の先生と一緒に私も同乗しました。私は32年間三井記念病院にいましたが,前半の15年くらいはまだ臨床工学技士ができていなかったんです。いわゆる,MEの時代に,今お話したようなエピソードがたくさんありました。

新しい医療の幕開けと共に

――循環器内科との付き合い

尾本先生が埼玉医科大学に移られた後の 1990年くらいからは循環器内科との付き合いが深くなって,心臓カテーテル室の仕事が多くなってきました。ちょうどその頃から,カテーテル・インターベーション(カテーテルによる冠動脈治療)が始まったんです。急性心筋梗塞に対して,必ずしも外科的に冠動脈バイパス手術をしなくても,カテーテルを使って低侵襲に治療ができるようになりました。それに伴い,心臓カテーテル室での業務に臨床工学技士が深く関わってくるようになったのです。それまでは心臓カテーテル室では検査中心だったので,臨床検査技師が配属されている施設が多かったんです。それが治療中心になったことで臨床工学技士がメインになりました。治療をするということはリスクが高くなるので,何かあったときのバックアップとして,IABPや除細動器,それに体外式ペースメーカなどの生命維持管理装置を扱える臨床工学技士が必要になったのです。

――不整脈治療の時代

循環器内科領域っていうと,今お話したカテーテル・インターベーションだけではなくて,植込み型ペースメーカや植込み型除細動器(ICD)などの不整脈治療があります。今,特に注目されているのは心房細動です。テレビでも「脈の乱れはないですか?」というCMも流れることがあります。心房細動そのものは致命的なことはないのですが,心房細動が長く続くと心房に血栓ができる。これが,あるとき左心房から脳に行ってしまうと大変なことになるので,心房細動を見つけたら早期に治療しようということになっています。治療の仕方はまずはお薬のレベルから,場合によってはペースメーカを植込んだりしますが,最近は不整脈を起こしている部位を焼くなどして根治的に治療するカテーテル・アブレーションが盛んに行われるようになっています。不整脈を起こしている部位を見つけるための3Dマッピングも臨床工学技士の仕事になっています。このような不整脈治療においても,臨床工学技士の工学的な知識はとても重要になっています。

――東京都臨床工学技士会の会長に

東京都臨床工学技士会の会長を7期14年務めました。自分の病院だけじゃなくて,病院を超えた仲間たちと色々な話ができたり,セミナーやイベントを企画したりすることが楽しかったですね。臨床工学技士の数も当初は少なくて,病院によっては1,2名のところもありました。ですから,会員数もあまり多くはありませんでした。私が最初に会長になったときは東京都の技士会の会員数は確か200名くらいでしたが、今では2,000名を超える大きな会になっています。

――色々なものを作るチェッカやテーブルタップ,そして,JIS規格まで

32年間在籍していた三井記念病院では色々なものを作りました。IABPの安全装置や,ME機器のチェッカ,テスタみたいなものですね。臨床工学科の医療機器安全管理学の実習でも漏れ電流を測定していますよね。購入すると高いものですから,自分でできるものは作っちゃいました。それと,病院用のテーブルタップも作りました。水がこぼれても安全な水対策をしていて,踏んでも壊れない。医療現場では水がたくさん上から落ちてきますから,ショートするような事故もあるんです。差し込み方を横にしただけですが,臨床工学技士のいる施設では好評のようです。市販のテーブルタップとは違って,使っている部材が高品質のホスピタルグレードのもので,コンセントの保持力もJIS規格をクリアしています。少し高価なんですが,安全性と信頼性を担保しているんです。こういったアイデアはシンプルなものですが,臨床工学技士ならではのものですし,非常に重要なことではないかと思っています。

病院電気設備の安全基準(JIS T 1022)の2018年版と2023年版のJIS規格作成委員で委員長も務めました。一緒にメンバーに入っていたのは設備関係の企業の方が多いのですが,臨床工学技士もメンバーに必要だったのです。

医療機関における電波管理の新時代

――医療機関における電波管理の重要性

総務省からの依頼で医療機関における電波調査や使用指針作成の仕事も行ってきました。1995年くらいですが,当時,携帯電話が医療機器に影響があるということが世界的に問題になりました。日本でも大きな問題となり,その当時の郵政省(現在の総務省)において調査検討委員会が発足しました。そのとき,すでに構成員をされていたME研究が専門の先生から,臨床工学技士のメンバーが必要なので,私にやってもらえないかという話になって,これを引き受けたのですが,私と電波との長い付き合いの始まりとなりました。当時,携帯電話の医療機器への影響の問題は,新聞の一面を飾るような大問題でした。その当時の携帯電話からの電波は強く,医療機器の電磁耐性がまだまだ低かったんです。この頃,EMC(電磁両立性)に関する最初の国際規格(IEC 60601-1-2:1993)はできたばかりで,これに対応している医療機器は少なかった。だから,臨床現場で使用している多くの医療機器が携帯電話の影響を受けてしまう。そういう時代があって,大多数の病院では携帯電話を全面使用禁止にしていたんです。その後,携帯電話の電波が弱いものになり,医療機器の電磁耐性が高くなったことで,病院内の使用制限も緩やかなものに変わっていきました。携帯電話の電波による医療機器への影響を調査検討する委員会ができてから,現在,活動を続けている「医療機関における電波利用推進委員会」までの約30年,こうしたことに私は関わってきました。このような背景から研究テーマも,電波に関するものが増えてきました。例えば,携帯電話会社や建設会社と一緒に共同研究で電波環境調査みたいなことをはじめました。例えば,病院建物の構造の情報を入力してから,電波を出したらどうなるかっていうシミュレーションをして,それをマップにして可視化しました。30年という時間はすごく長いわけで,電波だけでそんなにネタがあるのかと思うかもしれないけれど,時代と共にどんどん変わってきているんです。色々な電波技術が変わってきて,その安全を担保して行かなければなりません。

――衆議院議員の高市早苗さん

電波管理の一番のポイントが医用テレメータなんです。衆議院議員の高市早苗さんが総務大臣だった時に起こった話(亡母がヒントを与えてくれた政策①:医療機関の電波環境改善 https://www.sanae.gr.jp/column_detail1184.html)があります。高市さんのお母さんが病院に入院していて,部屋からテレメータの電波が届きにくいって言われたそうです。すごく心配で付きっきりで一晩を過ごしたという経験があって,その後,高市さんが医療機関における電波管理の改革を進めていくと提案されました。総務省の当時の担当課長の方から,直接,私に電話をいただいて,その調査作業部会の座長を務めてもらえませんかと依頼がありました。この医用テレメータの電波が届かないという問題は,非常に重要なことだと私も常日頃から思っていたことですので,医療機関における電波管理に注目してもらってとても嬉しかったんですね。ですから,「是非,やりましょう!」とすぐに引き受けました。

――臨床工学技士の必要性

今,日本の約半分の病院には臨床工学技士がいないのです。その一方で,8割の病院が医用テレメータを使っているんです。ということは,約3割の病院では臨床工学技士がいない状況で医用テレメータが使われていることになります。また,どの程度の電波管理をしているのか,例えば電波状況を定量的に点検することまでやっているのかなど,臨床工学技士に対しても,もうちょっと電波管理に力を入れてほしいという思いがあります。そういったところにはやはり工学力が必要です。それは医療職の中で唯一工学をしっかり学んだ臨床工学技士が担うしかないと思います。

――臨床工学技士になる君に

臨床工学技士に注目してくれてありがとう。臨床工学技士の仕事の内容は他の医療職に比べて少し分かりにくいところがあるかもしれません。でも,医療職の中で唯一工学を学んだことが,大きな飛躍につながる可能性を秘めていると思って下さい。

医師はあくまで医学の専門家であって,工学についてはほとんど学んでいません。ですから,工学力を身に付けている臨床工学技士を頼りにしています。看護師や他の医療スタッフも同じです。また,臨床工学技士は医療機器メーカの方と接することが多いのですが,製品についての評価や問題点を適切に伝えるときも,身に着いた工学力が役に立ちます。さらには,その臨床経験や工学力を持って,病院だけでなく,企業などで活躍することもできます。私自身の長い経験からも言えますが,大いなる飛躍を秘めた仕事であることは間違いありません。

最後になりますが,取り組もうという気持ちをぜひ持ってほしいなと思います。ノーベル文学賞を受賞された大江健三郎さんの本のタイトルで,「見るまえに跳べ」って言葉が一時期流行ったんです。要は,見てるだけじゃなくて,跳べって,思いっきり。何をやるのか,それは今も,時代を超えて共通しているのかなって思うんです。勇気を持ってやらないと何事も進まないじゃない?!やってみて失敗したら失敗したで,それはまたそれで自分の実力のなさがわかったり,また次につながるような思うところもあったりするので,無駄にならないと思います。だから,「見るまえに跳べ!」って伝えたい。

<< 前のページに戻る

↑